«Estas narrativas discriminatorias son muy útiles para mantener la diferenciación de la que hablaba y, sobre todo, separar a la clase trabajadora en su interior cuando, por ejemplo, se habla de “robo del trabajo”. Ello complica la relación entre trabajadores, pues se instala el odio contra las comunidades migrantes, e incluso a veces entre ellas, dependiendo de las situaciones y las condiciones»

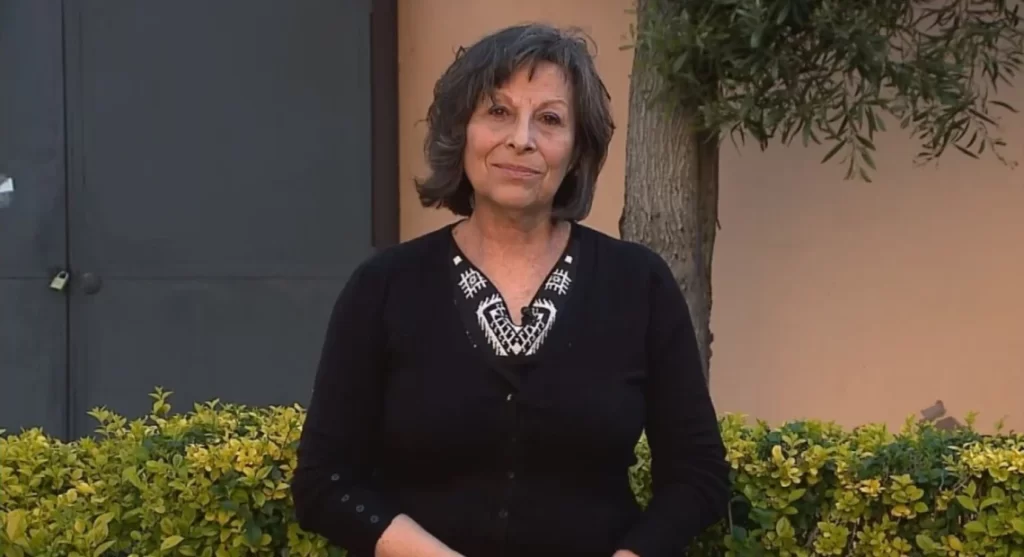

En un contexto regional e internacional marcado por el avance de discursos de odio, racismo institucional y políticas de exclusión, la voz de la académica María Emilia Tijoux se levanta como una referencia imprescindible para comprender los procesos contemporáneos de discriminación. Doctora en Sociología por la Universidad de París 8 y profesora titular en la Universidad de Chile, Tijoux ha dedicado más de 15 años a investigar temas como las migraciones, el racismo, el cuerpo y las emociones desde una mirada crítica, situada y profundamente comprometida con los derechos humanos. Coordinadora del Grupo de Estudio Cuerpo y Emociones y parte de diversas redes nacionales e internacionales, actualmente dirige el Proyecto Anillos sobre migraciones contemporáneas en Chile desde la Universidad de Chile. En esta entrevista, Tijoux analiza las raíces estructurales del racismo, su relación con el debilitamiento de la política y el auge de discursos discriminatorios en América Latina, y reflexiona sobre los impactos sociales y subjetivos de estas formas de violencia.

¿Existe una relación entre la degradación política y el auge de los discursos de odio? Lo pregunto porque lo que vivimos actualmente en Occidente y América Latina presenta similitudes preocupantes con otros momentos oscuros de la historia.

María Emilia Tijoux: No tengo material de investigación para afirmar que hay un lazo entre ambas, pero se puede inferir que el descalabro que vemos en la política en términos generales incide en la proliferación de discursos de odio. Hay un vaciamiento muy grande sobre la reflexión situada de los problemas sociales y eso da pie para variadas opiniones que se dan fuera del contexto propiamente político, especialmente cuando desde diversos rincones hay escasa detención en las razones para ello. Efectivamente, vale buscar la procedencia de estos discursos y, sobre todo, los efectos que tienen en las relaciones sociales y la vida de las personas.

¿Por qué las élites latinoamericanas —y chilenas en particular— han adoptado con tanta rapidez estas narrativas discriminatorias? En Chile, por ejemplo, vemos la criminalización sistemática del pueblo mapuche y un estado de excepción que rige desde 2022.

El racismo, si lo entendemos como una relación social y también como un potente sistema que abarca todas las dimensiones de la vida, produce a la “raza”, que es un marcador social que naturaliza las diferencias, entendidas estas como lo que se supone “superior” frente a comunidades que se presentan como subalternas: pueblos originarios, pueblos migrantes de la región, personas empobrecidas, por ejemplo. Frente a ellos y ellas surge un ideal “chileno” que encarna a la blanquitud y al mismo tiempo al progreso que decretara la construcción del Estado-nación chileno.

Actualmente, ese racismo que ya estaba alojado en nuestra historia, nuestra cultura y nuestra economía, resurge en prácticas y discursos que aplastan, excluyen o buscan exterminar a una otredad no deseada… A diferencia del deseo de acercamiento a europeos y norteamericanos blancos y, ojalá, poderosos. Así, vale buscar esos discursos de odio en nuestra historia, pero también entender que el racismo ha formado parte de ella.

Por otra parte, y respecto a las personas migrantes, ellas siguen siendo mano de obra y, en muchos casos, castigada y explotada.

¿Qué otros factores han impulsado el crecimiento de estos discursos hacia las minorías, especialmente hacia grupos racializados, como lo vemos de forma evidente en Estados Unidos?

En cuanto a Trump, como a quienes lo precedieron y que también practicaron las expulsiones y las persecuciones, vale también buscar en la historia de ese país. Hay allí una historia de la migración que suele ocultarse para hoy enarbolar posturas racistas. Pero pienso que hay que ir más allá de lo meramente cultural y detenerse en el colonialismo y el capitalismo, pues allí podemos encontrar también las razones para explotar de manera diferenciada a los migrantes.

Están los que se denominan “altamente calificados”, que los buscan para seguir produciendo ganancia y no siempre pagados como el resto. Y está toda la mano de obra que trabaja en la agricultura, los servicios, la construcción y, sobre todo actualmente, en los cuidados, tanto en la salud pública y privada como en los hogares. Esta última es una mano de obra de preferencia irregular, pues implica mayor ganancia.

¿Es posible frenar la criminalización del pueblo mapuche y de las personas migrantes? ¿Qué consecuencias tiene la normalización de estas actitudes cuando son compartidas por gran parte del espectro político, las élites y amplificadas por los medios de comunicación?

Estas narrativas discriminatorias son muy útiles para mantener la diferenciación de la que hablaba y, sobre todo, separar a la clase trabajadora en su interior cuando, por ejemplo, se habla de “robo del trabajo”. Ello complica la relación entre trabajadores, pues se instala el odio contra las comunidades migrantes, e incluso a veces entre ellas, dependiendo de las situaciones y las condiciones. Este es un dulce para las clases dominantes (prefiero hablar de clase dominante y no de élite), que sacan un jugoso provecho de estas disputas que se dan “por abajo”.

En el contexto de la campaña presidencial, hemos escuchado propuestas de endurecimiento de penas provenientes no solo de la derecha y ultraderecha. Estas ideas, sin embargo, parecen tener un trasfondo racista: bajo la etiqueta de “delincuente” se oculta muchas veces al migrante, al mapuche o, como históricamente ha sido, al pobre.

Y como bien dices, la criminalización sistemática contra el Wallmapu no es de ahora, pero toma los tintes de la actualidad con políticas restrictivas, militarización y desarrollo del concepto de “enemigo”. Porque el imperio siempre busca construirlo para poner en él sus garras y argumentar sobre sus fracasos.

Paul Walder